Распространенные ловушки ложной аргументации

Братья, не будьте детьми в способности понимать. На злое будьте младенцами, а в способности понимать становитесь взрослыми

(1 Кор. 14:20).

Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукав-ству людей, по хитрому искусству обольщения

(Эф. 4:14, СП).

Содержание: 1. Переход на личность вместо аргументов 2. Искажение писания с целью представить историю организации в благоприятном свете 3. Искажение писания в угоду притязаниям организации 4. Взаимоотношения с богом только через организацию 5. Два класса христиан 6. Изменчивые ветры учения 7. Высшие власти

Существуют честные и нечестные методы ведения аргументации, достойные и недостойные, их сила может быть настоящей или мнимой. Некоторые из них мы уже рассматривали, например, бездоказательные высказывания, однобокие объяснения (когда свидетельства в защиту противоположной точки зрения пресекаются или игнорируются), насмешки над оппонентом, возвеличивание своей мудрости и авторитета. Это некоторые из недостойных методов, но существуют и другие:

Искажение аргументов оппонента, например, путем создания и оспаривания несуще-ствующей проблемы, в то время как реальную проблему нужно искать в другом месте.

Использование «ложного круга» доказательств. В качестве обоснования какого-либо довода используется недоказанное положение. Затем уже этот довод используется для доказательства первоначального положения.

Ложная аналогия, когда сходство существует, но его недостаточно для обоснования каких-либо умозаключений.

Создание «ложной дилеммы». Создается впечатление, что есть лишь два пути: один- это тот, за который ратует оппонент, а другой обычно неприятный, отталкивающий. В действительности же может быть несколько возможных решений.

Отвлекающий маневр, попытка повести обсуждение по ложному следу. В рассуждение вносится какой-либо аспект, который к делу не относится, но призван отвлечь внимание читателя от слабых сторон аргументации.

Переход на личности, нападение на человека вместо того, чтобы рассмотреть его до-воды.

«Местничество», игра на желании человека поддерживать идеи, убеждения (и даже предубеждения, заблуждения и предвзятость) определенной группы людей, на желании рассматривать вещи не объективно, а с позиции этой группы.[1]

Злоупотребление дедуктивным и индуктивным мышлением. Берется какое-либо ши-рокое общее положение, из которого затем делаются необоснованные частные выводы, либо наоборот, несколько частных фактов используются для доказательства (иногда без-основательного) более широкого вывода; другими словами, поспешное обобщение.

Доводы подобного рода могут встречаться вместе друг с другом и переплетаться, отвлекающие маневры могут использоваться наряду с воззваниями «оставаться с группой во что бы то ни стало» или переходом на личности. Используя такие методы в разной комбинации, можно получить очень похожий на правду материал. Порой весьма впечатляющий материал. Но, тем не менее, ложный. Читатель может быть озадачен замысловатыми рассуждениями и легко заключить, что автор гораздо умнее его, а непонятные для него вопросы очень «глубоки». То, что казалось запутанным, превращается в нечто основательное и малосодержательные вещи кажутся верхом мудрости.

Широту использования методов ложной аргументации, частоту, с которой они встречались в литературе организации, я осознал во многом благодаря обсуждениям в Руководящем совете. Нельзя сказать, что к здравой аргументации вообще не прибегали, это не так. Но я считаю, что по ключевым вопросам – по тем учениям, которые озадачивают многих людей, – можно обоснованно говорить, что в изданиях Свидетелей Иеговы использовались поверхностные, часто ложные аргументы, а также рассуждения, вводящие читателей в заблуждение. Они необязательно являются продуктом сознательного желания авторов. Вероятно, во многих случаях так происходит из-за подсознательного понимания того, что доводы не так уж сильны, как хотелось бы, а контрдоводы вполне обоснованы. Писатель старается убедить не только читателей, но и себя (возможно, неосознанно). Желание «преданно» держаться какого-либо учения или правила может подтолкнуть ум к созданию нелогичной защиты исключительно ради того, чтобы не дать этому учению умереть. Вера в то, что человек поддерживает единственную в своем роде, истинную Божью организацию помогает подавить или притупить возможное чувство неловкости. Так автор может убедить себя в том, что его аргумент на самом деле прочен. Тем не менее, к сожалению, трудно поверить, что все ложные доводы объясняются таким подсознательным желанием. По крайней мере, в некоторых случаях кажется, что они используются намеренно, являясь проявлением интеллектуальной нечестности. Примерами с использованием упомянутых выше приемов ложной аргументации в литературе Общества Сторожевой Башни можно было бы заполнить целую книгу. Здесь мы рассмотрим лишь несколько случаев.

Переход на личность вместо аргументов

Вспомним, что говорилось в статье из журнала «Пробудитесь!» о пропаганде: «Давле-ние авторитетом, насмешки, наклеивание ярлыков, наговоры, оскорбления, выпады в адрес человека, – все эти приемы используются для нападок на ваш разум и для его за-хвата штурмом. Они лишь делают самоуверенные утверждения и осмеивают всех, кто смеет спорить с ними. Они не доказывают своих утверждений или очерняющих слов, но, используя давление своего авторитета, с заносчивостью высказывают свои мнения, по-давляют возражения и запугивают оппонентов».

Организация осуждает политиков-пропагандистов и эволюционистов, прибегающих к этим методам, однако в своей полемике с теми, кто сомневается в организации, пользу-ется ими же. Среди тех, кто больше не может с чистой совестью поддерживать все учения организации, есть немало примерных людей (которые во многих случаях были очень ак-тивными членами организации на протяжении долгих лет). Членам собрания эти люди и их достойный образ жизни нередко хорошо известны, поэтому для оправдания в глазах рядовых Свидетелей жесткой меры по исключению этих людей необходимо хоть как-то скомпрометировать их. Это достигается путем очернения этих людей и их побуждений, обвинения в «отступничестве», просто потому, что они были склонны оказывать большее уважение Слову Бога, нежели словам организации. Мотивами этих людей всегда назы-вают себялюбие, самонадеянность, эгоизм, бунтарский дух, неуважение и недостаток признательности по отношению к Богу и Христу. Трудно представить себе более очевид-ное давление авторитетом, чем то, что видно из ниже приведенных цитат. Однако это лишь вершина айсбеога.

Касаясь сектантских разделений, в изданной в 1988 году книге «Откровение – его грандиозный апогей близок» (стр. 44,45) говорится: «С первых дней своего существования христианскому собранию нужно было противостоять гордым отступникам, которые вкрадчивыми, обманчивыми речами «производили разделения и давали повод для пре-ткновения, вопреки учению», которое передавалось через канал Иеговы (Римл. 16:17,18). Апостол Павел предостерегал от этой опасности почти во всех своих письмах. В наши дни, когда Иисус вернул истинному собранию подобающие христианам чистоту и единство, опасность сектантства все равно остается. Поэтому всем, кому захотелось присоединить-ся к какой-либо отколовшейся группе и таким образом посодействовать образованию секты, нужно прислушаться к тому, что Иисус сказал дальше: «Итак, раскайся. А не то приду к тебе скоро и сражусь с ними мечом уст моих» (Откр. 2:16). С чего начинается сек-тантство? Допустим, самозваный учитель сеет сомнения, оспаривая какую-либо библей-скую истину (например то, что мы живем в последние дни), и у него появляется группа последователей, которая отделяется от остальных (2 Тим. 3:1; 2 Петра 3:3, 4). Или кому-то не нравится то, как осуществляется дело Иеговы, и он призывает беречь себя, утверждая, будто требование ходить по домам с вестью о Царстве лишено всякого библейского ос-нования и будто в этом вообще нет никакой надобности. Если бы эти люди, следуя при-меру Иисуса и его апостолов, участвовали в таком служении, они оставались бы смирен-ными, но они решают, что лучше отделиться и не утруждать себя лишними хлопотами, что достаточно лишь временами читать Библию обособленной группой (Матфея 10:7,11-13; Деяния 5:42; 20:20,21). Они придерживаются каких-то своих взглядов на Вечерю вос-поминания смерти Иисуса, на библейское повеление воздерживаться от крови, на свет-ские праздники и на употребление табака. Более того, они умаляют достоинство имени Иеговы и вскоре возвращаются к вседозволенности, присущей Вавилону Великому. Хуже того, некоторые из них, побуждаемые Сатаной, начинают «бить других рабов», то есть бывших братьев (Матфея 24:49; Деяния 15:29; Откр. 17:5)».

В этом материале не приводится ни единого факта, все усилия направлены на то, что-бы перейти на личности. Все несогласные с руководством организации – «гордые отступ-ники». Не соглашаться с определенными толкованиями и правилами Общества Стороже-вой Башни – значит быть недовольным тем, «как осуществляется дело Иеговы», хотя на самом деле суть вопроса состоит в том, действительно ли Иегова стоит за делами орга-низации в тех или иных областях. Автор либо представляет убеждения тех, кого он крити-кует, в искаженном виде, либо ничего о них не знает. Он говорит, что эти люди якобы «оспаривают какую-либо библейскую истину (например то, что мы живем в последние дни)». Никто из известных мне людей, покинувших организацию Свидетелей, не отрица-ет, что мы живем в последние дни. Во что эти люди не верят, так это в то, что последние дни начались в 1914-м году. По сути, автор прибегает к полуправде. Никаких доказа-тельств о справедливости подобных высказываний не приводится, автор просто утвер-ждает, что дела обстоят именно так. В книге не цитируется противоположная сторона, и читатели оставлены в совершенном неведении о том, почему же люди пришли к такому мнению: считается, что этого никак не могло произойти, если бы присутствовало стрем-ление к истине. Побуждения несогласных очерняются, ведь они же движимы желанием «беречь себя», хотят скорее «отделиться и не утруждать себя лишними хлопотами», «придерживаются каких-то своих взглядов на Вечерю воспоминания смерти Иисуса» и другие темы, «умаляют достоинство имени Иеговы и вскоре возвращаются к вседозво-ленности, присущей Вавилону Великому», или «хуже того, некоторые из них, побуждае-мые Сатаной, начинают „бить других рабов“, то есть бывших братьев». В связи с этим да-ется увещание: «Каждому, кто колеблется из-за влияния отступников, нужно как можно скорее последовать призыву Иисуса и раскаяться! Отступническую пропаганду надо от-вергать, как яд, чем она и является! В отличие от праведных, чистых и чудесных истин, которыми питает свое собрание Иисус, она замешана на зависти и ненависти».

Обратите теперь внимание на слова, записанные в начале прошлого века. Английский автор описывает, как поступает религиозная система с теми, кто отвергает ее авторитет, особенно если так поступает человек, знающий цену такому авторитету или хорошо из-вестный в системе: «Церковная политика по возможности стремится скрыть чей-то уход [из церкви], но, если о нем все же становится известно общественности, преподносит его как поступок нечестный и безнравственный. Моей позиции ни на мгновение не будет оправдания. Более мягкие из моих коллег, похоже, считают, что по какой-то непостижи-мой причине «свет» был отнят от меня, другие распространяют ряд иных объяснений, а именно: гордость в суждениях, опьянение преждевременной славой и т. д. Выйти – зна-чит попрощаться с прошлым. Попрощаться с честью, уважением и привязанностью, кото-рые были завоеваны трудом и достойной жизнью. Об «отступнике» выходит постановле-ние. Его исключают – проклинают в этой жизни и в будущей. Он становится изгоем в об-ществе, может быть, объектом клеветы. Большинство – великое множество «почитате-лей» – слушают каждую досужую историю, которую ставят ему в вину. Меньшинство – те, чьи принципы нравственности и человечности не ломаются под такими нападкам, – не могут ничего предложить, кроме сдержанного, молчаливого понимания. Его изгоняют, и уже в немолодом возрасте он должен начать жизнь заново, научиться жить в обществе, зарабатывать деньги. Возможно, у него нет дома, друзей и средств к существованию… Для того, чтобы Церковь могла восторжествовать, а ее враги оказались в смятении, вы-шедшего необходимо представить в самом неблагоприятном свете».

Автор этих слов не был Свидетелем Иеговы, хотя сказанное им мог бы с тем же успе-хом произнести и кто-то из них. Это слова бывшего Его Высокопреподобия Отца Антония из францисканского ордена (в котором он провел 12 лет). Написанное им в 1903 году очень точно передает ситуацию, существующую у Свидетелей Иеговы на протяжении последних десятилетий. Читая эти слова, я не могу не думать о том, что они в точности описывают отношение организации к Эдварду Данлэпу и другим людям. В то время как в католической церкви наблюдается тенденция к большей умеренности и терпимости, в действиях организации Свидетелей видна прямо противоположная тенденция. При этом Свидетели последовательно (или, может быть, правильнее было бы сказать непоследовательно) обличают авторитарность католической иерархии.

Искажение писания с целью представить историю организации в благоприятном свете

Из того, как организация выставляет себя в качестве центральной фигуры различных библейских пророчеств, очевидна логическая ошибка – «местничество». В качестве примера подобного заблуждения можно привести регулярные упоминания в литературе Свидетелей Иеговы событий 1919-1922 годов (в это время полным ходом шла безосновательная кампания «Миллионы ныне живущих никогда не умрут», обращая внимание людей на 1925 год). Можно увидеть, как путем тщательного подчеркивания одних характеристик и затушевывания других, сравнительно заурядные события прошлого представлены в качестве событий грандиозных, потрясших весь мир.

В книге Откровение (гл. 8,9) описано, как семь Божьих ангелов дуют в трубы, и это со-провождается драматическими разрушениями. Затем (гл. 15,16) мы находим видение о семи язвах и семи чашах Божьего гнева, которые должны быть вылиты на землю. Из кни-ги Откровения исходит, что эти события имеют огромное значение для всей земли. Но в литературе Свидетелей Иеговы сообщается, что эти видения были уже практически исполнены. Как? Главным образом при принятии семи резолюций на конгрессах приверженцев Общества Сторожевой Башни с 1922 по 1928 годы.[2] Однако сегодня подавляющее большинство Свидетелей Иеговы, не говоря уже об остальных людях, ничего не знает ни о тех резолюциях, ни о событиях, происходивших в организации в 1920-е годы. Я сильно сомневаюсь, что хотя бы один из членов Руководящего совета Свидетелей Иеговы (за исключением автора двух книг, в которых излагалось это толкование, – Фреда Френца) стал бы пытаться дать подробное толкование излитию чаш и началу язв, а также объяснить конкретное исполнение этих пророчеств. Если их спросят об этом, то члены Руководящего совета смогут ответить, только читая объяснение прямо из литературы Общества.

Аналогично толкуется пророчество из книги Даниила. В Дан. 8:13,14 (СП) сообщается об «опустошительном нечестии», которое затрагивает «святыню» Бога, или его святилище. После этого в стихе говорится: «На 2300 вечеров и утр; и тогда святилище очистится».

В книге «Да будет воля Твоя на земле» (стр. 210) утверждается, что этот период начался 25 мая 1926 года и закончился 15 октября 1932 года. Что же произошло в это время? В первый из этих дней, в 1926 году в Лондоне, Великобритания, начался конгресс Общества Сторожевой Башни, на котором была принята резолюция, осуждающая Лигу Наций. Об этом сообщила лишь одна газета, лондонская «Дейли Ньюс». В книге говорится, что дру-гие «лондонские газеты замалчивали самое крупное и важное событие того времени». Таким образом, автор книги успешно превращает элементарное отсутствие интереса прессы к данному событию чуть ли не в заговор. Важность второго дня, 15 октября 1932 года, обосновывается следующим образом: в выпуске «Сторожевой Башни» за это число был напечатан материал, положивший конец «избранию старейшин» во всех собраниях. (Вообще-то, конец был положен не просто «избранию старейшин», но советам старей-шин как таковым. Их отсутствие позволяло сосредоточить всю исполнительную власть в штаб-квартире в Бруклине. Лишь приблизительно 40 лет спустя, в 1970-х годах, советы старейшин были восстановлены).[3] Такое объяснение библейских пророчеств со ссылкой на довольно-таки незначительные события свидетельствует разве что о богатом вообра-жении писателей, но никак не о благоразумии или глубокой приверженности Писанию. Это явный пример местничества. Отказ в более позднее время от многих так называемых «исполнений» пророчеств только подтверждает это.

Искажение писания в угоду притязаниям организации

В качестве всего лишь одного примера использования ложного круга доказательств, рассмотрим материал из книги «Тысячелетнее Царство Бога приблизилось», не так давно выбранной для повторного изучения Свидетелями Иеговы в США. В этой книге, по сути, пересказывается притча Иисуса о «талантах», для того, чтобы она могла соответствовать учениям организации Свидетелей Иеговы (см. Матфея 25:14-30). Кратко её можно изло-жить следующим образом: «Отправляясь в другую страну, человек созывает своих рабов и вверяет им свое имущество, вручив одному пять талантов, другому – два, третьему – один. Первые два раба пускают таланты в оборот, чтобы увеличить имение господина, третий же раб этого не делает. По прошествии долгого времени господин возвращается, чтобы разобраться с их счетами. Он награждает двух рабов за то, что они увеличили его имение, а раба, который ничего не делал, выбрасывает вон».

В вышеупомянутой же книге эта притча предлагается, по сути, в новой редакции, к ее содержанию добавляются новые элементы, так что теперь эту притчу можно использо-вать для объяснения учений и истории организации. Вот как должна звучать притча Иису-са, если верить изложенному в книге Свидетелей Иеговы: «Отправляясь в другую страну, человек созывает своих рабов и вверяет им свое имущество, вручив одному пять талан-тов, другому – два, третьему – один. Первые два раба пускают таланты в оборот, чтобы увеличить имение господина, третий же раб этого не делает. По прошествии долгого времени господин возвращается. Он собирается разобраться со счетами своих рабов, од-нако прежде, чем у него появляется возможность сделать это, приходит враг и нападает на них. Враг грабит рабов, которые увеличили имение Господина, забирает их деньги и уводит их всех в плен. Когда рабы возвращаются из плена, они сообщают господину, что у них забрали все, приобретенное ими. Господин отвечает, что понимает их ситуацию, и что он даст им еще некоторое время, чтобы они могли заработать какую-нибудь сумму».

Если вам трудно поверить, что организация действительно пойдет на «переписыва-ние» Писания для того, чтобы оно могло соответствовать ее толкованиям, рассмотрите следующие примеры, которые взяты непосредственно из вышеупомянутой книги (стр. 231). Сначала в этом материале описывается так называемый период «плена» в 1918-1919 годах. В книге повествование немного изменено, так что история больше напоминает гангстерское нападение, нежели увод пленников в качестве рабов. Не объясняя причин появления столь расхожего с притчей варианта, автор книги описывает события весны 1919 года (в других изданиях Свидетелей Иеговы это время названо временем «освобождения» из Вавилона): «По-видимому, эти «рабы» Законного Правителя земли были лишены всего. Казалось, что вверенные им «таланты», были уничтожены. Враги торжествовали над тем, что служение «рабов» их небесному Господину закончилось навсегда, так как возможность для них начать все заново была поставлена под сомнение». В следующем абзаце описывается освобождение руководителей Общества Сторожевой Башни из тюрьмы 25 марта 1919 года, а затем задается вопрос: «В притче о «талантах» показывается, что после возвращения из далекой страны, человек должен разобраться с их счетами. При этом он проверит их. Учитывая ход событий той весны 1919 года, вполне логично, что наступило должное время для небесного «хозяина рабов» проверить их. Но какой отчет они смогут предоставить в отношении его «талантов», вверенных классу раба?»

В ответ на поставленный вопрос в книге говорится:

«Вся прибыль, которую они, воз-можно, приобрели до пика преследований военного времени 1918 года, похоже, была уничтожена. Получалось, что у них словно вообще не было символических «талантов». Чтобы показать какое-либо приобретение с «талантов» хозяина, они должны были зара-ботать его в послевоенный период, и предоставить хозяину эту прибыль с его собствен-ности лишь в будущем. Им должна была быть дана еще одна дальнейшая возможность «пустить в оборот» его драгоценные «таланты». Именно так и сложилось исторически, благодаря милостивой чуткости их небесного Хозяина».

Заметьте, как в книге говорится: «казалось», что рабы были лишены всего, «похоже», что вверенные им таланты были уничтожены, у них «словно» вообще не было талантов, которые они могли бы предъявить хозяину. Как же, все-таки, обстояли дела на самом де-ле: лишились они талантов или нет? Ведь, в конце концов, Иисус Христос описывается в пророчестве как судья, который «будет судить людей, не полагаясь лишь на то, что Ему кажется», он будет судить, основываясь на том, как обстоят дела на самом деле, а не на том, что, «по-видимому», произошло (Исаия 11:2,3, СоП). Поэтому, в действительности, если рабы «должны были заработать это приобретение в послевоенный период» и если «им должна была быть дана еще одна дальнейшая возможность» – так говорится в книге,- то можно сказать, что враг действительно лишил их всего приобретения, а не просто «по-видимому» обокрал их. Дальнейшая возможность означала бы, что рабы могли при-нести хозяину прибыль лишь «в будущем». Это значит, что они принесут прибыль позже, а не во время проверки, как говорится в притче Иисуса. Опять-таки, в книге не приводит-ся никаких аргументов в пользу столь странного объяснения исполнения притчи и наду-манных событий, которые якобы должны были случиться при возвращении хозяина. Просто утверждается, что так все и было, ведь так «должно» было быть. Ну и что из того, что Иисус рассказал эту притчу иначе?

По сути, происходит ни что иное как переписывание библейского повествования с той целью, чтобы оно соответствовало определенным событиям в истории организации, как будто эти события являются более важными, чем Писание. Так, освобождение должност-ных лиц Общества Сторожевой Башни из тюрьмы весной 1919 года представлено в каче-стве своего рода сигнала Иисусу Христу. Этот сигнал якобы «логично» давал ему понять, что сейчас для него настало «подходящее время» начать проверку (хотя, по учению орга-низации, его «невидимое возвращение», произошедшее в 1914 году и продолжалось уже более четырех лет).

В библейской притче о талантах ничего не говорится о том, что два верных раба поте-ряли заработанную ими прибыль (или что ее у них украли). Не говорится и о том, что хо-зяин дал кому-либо из рабов «еще одну дальнейшую возможность». Но история органи-зации требует присовокупления таких подробностей. Их приходится добавлять для того, чтобы учения и толкования организации по другим вопросам выглядели согласованны-ми. Поэтому говорится, что так «должно» было быть, ведь «именно так и сложилось ис-торически». Это яркий пример использования «ложного круга» доказательств. Таким об-разом, организация занимается не только толкованием Писания (в зависимости от того, как складывается ее собственная история), но и редактирование вести. Когда я стал это осознавать, - и не только в этом, но и в других случаях, - то не мог заставить себя пове-рить, что в замыслы Бога входило наделить кого-то из людей (или группу людей) правом так своевольно обращаться с Его Словом, по сути, играя с ним, словно с игрушкой. Я так-же не могу найти оправдания искажению истории организации с целью привести ее в со-ответствие с каким-либо сиюминутным объяснением доктрины. Когда говорится о якобы существующих пророческих параллелях между положением организации в 1918-1919 го-дах и служением израильтян в Вавилонском плену, члены организации называются людьми «нечистыми» и «виновными в преступлении». Но когда нужно показать, что эти же самые люди якобы являются «верным и благоразумным рабом», подается совершен-но иная картина, что можно видеть на примере выпуска «Сторожевой Башни» от 15 июля 1960 года (стр. 436): «Конечно же теперь, когда долгожданное Царство стало реально-стью на небе, его растущие интересы на земле после 1919 года не останутся в руках орга-низации-новичка, в руках духовных младенцев. Так и оказалось. Это драгоценное служе-ние Царства было доверено «верному и благоразумному рабу», старому христианскому собранию, которому к тому времени было 1900 лет. Имея богатую историю преданности и непорочности, терпеливо перенося многочисленные страдания в преследовании, креп-ко держась своей древней веры в драгоценные обещания Иеговы, будучи уверенным в руководстве невидимого Господина, Иисуса Христа, и послушным вековому заданию быть свидетелем на земле, наконец очистившись огненным испытанием 1918 года, зре-лый «раб», представляемый остатком, стоял в ожидании новых заданий в служении».

Несмотря на всю пылкость этого повествования, факт остается фактом: в 1919 году организации было приблизительно 40 лет, и она была вовсе не старой, а довольно молодой. За предшествующие 19 столетий эта организация не могла бы показать никакой связи с другими движениями, кроме как с движением Второго Пришествия, ею было высказано множество ошибочных предсказаний о сроках, упоминания о которых были без лишнего шума удалены из более поздних переизданий литературы. Несмотря на это, организация, подобно ребенку, продолжала совершать те же самые ошибки, и в то же время осуждала тех, кому хватило проницательности эти ошибки распознать. Более того, в литературе Общества говорится о том, что в 1919 году организация освободилась из плена, в который попала именно из-за своих преступлений и нечистоты. В данном же случае организация называет себя верным и благоразумным рабом, находящемся в точке своего наивысшего развития, являясь самим воплощении зрелости! Несомненно, идет подтасовка фактов. Все выдающиеся качества и всю продолжительную историю организация приписывает себе сама. В качестве обоснования приводятся лишь утверждения самой же организации. Это классический пример ложного круга доказательств.

Замкнутый круг в рассуждениях можно также увидеть в тех случаях, когда организация говорит о том, что получила Божье благорасположение и наделена высокими полномо-чиями. Организация сама выбирает стандарты и условия, по которым, якобы, можно счи-тать, что она успешно прошла испытание. Это испытание проходит как раз в то конкрет-ное время, которое сама организация считает значимым. При этом сами стандарты и условия подогнаны таким образом, чтобы соответствовать тому, что и происходило с ор-ганизацией в действительности. В результате такого «испытания» во время предположи-тельного возвращения Христа организация просто не может не оказаться победителем, так как для этого были подготовлены все условия. В книге Общества «Тысячелетнее Цар-ство Бога приблизилось» (стр. 351) задается вопрос: «Увидел ли Христос, Господин, при своем возвращении, что организация поступает именно так, как он этого хотел?» Затем дается ответ: «Несомненно, увидел. Это можно утверждать, исходя из того, как начавше-еся в 1919 году посещение повлияло на его последующие решения».

Какие решения принимал «Христос» после 1919 года? Кто настолько вхож к нему и настолько осведомлен в его делах, чтобы мог поведать о том, какие решения Он принимал в невидимой духовной сфере после этого времени? Организация Свидетелей Иеговы претендует на то, что в состоянии сообщить эту информацию (которую можно получить не иначе, как благодаря Божественному откровению). Читателям сообщается, что решения Христа состояли вот в чем: он выбрал именно эту организацию в качестве одобренного им «канала». Книга беззастенчиво заверяет читателей, что «восьмидневный конгресс в Сидар-Пойнте, штат Огайо, проведенный 1-8 сентября 1919 года был уведомлением для всего мира, [доказывающим] кого именно возвратившийся Господь Иисус Хри-стос признал классом своего «верного и благоразумного раба» (стр. 353).

Помимо откровенно самопиара, все эти рассуждения является очевидным примером ложного круга доказательств. По сути, весь аргумент сводится к следующему: «Мы, несомненно, успешно прошли испытание и были избраны, так как согласно нашему толкованию Писания и параллелям, которые мы проводим между собой и событиями, из-ложенными в Писании, мы должны были успешно пройти испытание и быть избраны». Это как раз тот случай, когда какое-то утверждение пытаются подтвердить при помощи того же самого утверждения, заверяя его божественное происхождение в самом себе.

Рассмотрим еще один примечательный пример сочетания ложного круга в рассужде-ниях с местничеством. В поддержку толкований организации и в качестве «подтвержде-ния» того, что «верный и благоразумный раб» является «классом помазанников» из числа Свидетелей Иеговы, в «Сторожевой Башне» за 1 марта 1981 года (стр. 27) была опубликована статья о «верном и благоразумном рабе». В конце статьи приводился следующий материал:

«Незыблемые основания

«Верный и благоразумный раб» имеет ошеломляющие доказательства. Ниже приво-дится неполный перечень стихов из Писания и пророческих ролей, которые относятся к остатку помазанных последователей Иисуса Христа со знакового 1919 года или представ-ляют этих помазанников:

(1)Жена Ноя, Быт. 7:7; (2) посланные к Лоту ангелы, Быт. 19:15; (3) Ревекка, Быт. 24:64; (4)Иосиф и Вениамин, Быт. 45:14; (5) оставленная жатва, Лев. 19:9; (6) два разведчика у Раав, Иис. Нав. 2:4; (7) Варак, Суд. 4:14; (8) Иеффай, Суд. 11:34; (9) Наоминь и Руфь, Руфь 2:2; (10) Давид и израильские воины, 2 Цар. 18:1; (11) Ииуй, 4 Цар. 10:11,15; (12) Мордохей и Есфирь, Есфирь 4:13; (13) Иов, Иов 42:10,13; (14) дочь Царя, Пс. 44:14; (15) милостивые, Пс. 49:5; (16) сонм, Пс. 88:8; (17) Шеар-ясув, Ис.7:3; (18) свет народов, Ис. 60:3; (19) большие деревья праведности, Ис. 61:3; (20) служители Бога, Ис. 61:6; (21) со-храненная виноградная гроздь, Ис. 65:8; (22) служители, названные другим именем, Ис. 65:15; (23) трепещущие пред словом Бога, Ис. 66:5; (24) новый рожденный народ, Ис. 66:8; (25) Иеремия, Иер. 1:10; (26) народ Иеговы в новом завете, Иер. 31:33; (27) терпели-вый страж, Иез. 3:16-27 (28) человек в льняной одежде, Иез. 9:2; (29) очищенный народ, Иез. 36:29-32; (30) живущие в центре земли, Иез. 38:12; (31) воинство небесное, Дан. 8:10; (32) восстановленное святилище, Дан. 8:14; (33) мудрые, Дан. 11:33; (34) блаженные ожидающие, Дан. 12:12; (35) всякая плоть, получившая дух, Иоиль 2:28; (36) Иона, Ионы3:1-3; (37) зеница ока Иеговы, Зах. 2:8; (38) остаток, Зах. 2:7; (39) Иудей, Зах. 8:23; (40) сыны Левия, Мал. 3:3; (41) пшеница, Мф. 13:25; (42) сыны Царствия, Мф. 13:38; (43) работники в винограднике, Мф. 20:1; (44) приглашенные на свадебный пир, Мф. 22:3-14; (45) избранные, Мф. 24:22; (46) орлы, Мф. 24:28; (47) верный и благоразумный раб, Мф. 24:45; (48) благоразумные девы, Мф. 25:2; (49) братья царя, Мф. 25:40; (50) малое стадо овец, Луки 12:32; (51) Лазарь, Луки 16:20; (52) овцы «сего двора», Ин. 10:1-16; (53) ветви виноградной лозы, Ин. 15:4; (54) скиния Давида, Деян. 15:16; (55) сонаследники Христа, Римл. 8:17; (56) остаток, Римл. 11:5; (57) ветви маслины, Римл. 11:24; (58) святые, 1 Кор. 6:2; Откр. 16:6; (59) храм, 1 Кор. 6:19; (60) новое творение, 2 Кор. 5:17; (61) посланники Христа, 2 Кор. 5:20; (62) собрание Бога, Гал. 1:13; (63) часть семени Авраама, Гал. 3:29; (64)Израиль Божий, Гал. 6:16; (65) тело Христа, Эф. 1:22,23; (66) воины Христа, 2 Тим 2:3; (67)дом под руководством Христа, Евр. 3:6; (68) священство, 1 Пет. 2:5; (69) народ святой, 1 Пет. 2:9; (70) братство, 1 Пет. 2:17; (71) семь собраний, Отк. 1:20; (72) 24 старца, Отк. 4:4; (73) духовный Израиль, Отк. 7:4; (74) саранча, Отк. 9:3; (75) два свидетеля, Отк. 11:3; (76) две маслины, Отк. 11:4; (77) семя жены, Отк. 12:17; (78) новый Иерусалим, Отк. 21:2; (79) невеста Христа, Отк. 22:17, 19:7; (80) Свидетели Иеговы, Ис. 43:10».[4]

Что действительно «ошеломляет», так это то, что каждый пункт из этого перечня «до-казательств» является «доказательством» исключительно в интерпретации Общества Сторожевой Башни. Это еще один пример использования ложного круга в рассуждениях. Его можно сравнить со словами человека, который говорит: «Я самый великий человек в истории, и у меня есть доказательства этого. Посмотрите на этот длинный список великих людей прошлого, а потом прочитайте вот эти мои труды, в которых я применил все, сказанное о них, к себе». Какой нормальный человек, читая библейское сообщение, в котором упоминается, скажем, первый из перечисленных в списке людей («жена Ноя»), скажет себе: «О, да, точно, вот доказательство того, что с 1919 года помазанные Свидетели Иеговы являются „верным и благоразумным рабом“»? Или, если уж на то пошло, читая любой из остальных 79 пунктов с упоминанием различных лиц («посланные к Лоту ангелы», «два разведчика у Раав», «сонм», «Шеар-ясув» и т. д.) и предметов («оставленная жатва», «свет народам», «сохраненная виноградная гроздь» и пр.)? В сущности те, кто ожидает, что люди примут такой самовольно составленный список в качестве «ошеломляющего доказательства» их идеи, проявляют цинизм, принижают умственные способности людей. И лишь благодаря тому, что члены организации уже до определенной степени «идеологически обработаны», руководители могут публиковать такой материал в качестве «доказательств», не ощущая при этом неловкости и стыда.

Взаимоотношения с богом только через организацию

Это понятие, подчеркиваемое с гипнотизирующей частотой, очень важно для поддер-жания практически полного контроля, который так заметен в среде Свидетелей Иеговы. Снова и снова Свидетелям напоминают, что Бог не обращается с людьми по отдельности, без организации. Рассмотрим, какой аргументацией пользуются, чтобы Свидетели свык-лись с этой мыслью. Обратите внимание на первый абзац из статьи об «организации», опубликованной в «Сторожевой Башне» за 1 мая 1981 года: «Странно, что в эту высоко-интеллектуальную эпоху многие предаются сомнениям по поводу того, существует ли у Бога организация. Некоторые колеблются, даже боятся использовать выражение «Божья организация», потому что они заметили, что в их переводе Библии слово «организация» либо вообще не упоминается, либо не употребляется по отношению к Богу».

Вспомните теперь высказывания из журнала «Пробудитесь!» за 22 августа 1978 года (стр. 4) о силе пропаганды (там они относились к некоторым из защитников эволюции): «Даже образованные, искушенные люди попадаются на удочку крайне нечестной и недобросовестной пропаганды. Она состоит в том, что пропагандист отметает точку зрения оппонента, относится к ней как к жалкой и не заслуживающей внимания. Кажущиеся разумными люди, ничего не знающие об этой теории, верят в нее, потому что «в нее верят все умные люди».

Сравните эти здравые аргументы с процитированным выше абзацем из «Сторожевой Башни». С самого начала говорится о том, как «странно», что в «эту высокоинтеллектуальную эпоху» люди не склонны думать о семье Бога, состоящей из небесных и земных сынов, как об «организации» – о такой организации, которую представляет Общество Сторожевой Башни. Если бы эти слова были написаны после изложения доказательств в пользу защищаемой идеи, то не было бы никаких возражений. Но их приводят до предоставления каких бы то ни было свидетельств, в самом начале обсуждения, и потому эти слова служат лишь одной цели: настроить читателей против определенных вопросов еще до рассмотрения аргументов за и против. В статье затем утверждается, что люди «боятся» использовать выражение «Божья организация» просто потому, что оно отсутствует в Писании. Всего в одном абзаце мы наблюдаем, как используется отвлекающий маневр с целью отклонить внимание от настоящего вопроса, создание фиктивной проблемы вместо действительно существующей, а также нападение на личность, когда всякий, несо-гласный с позицией Общества Свидетелей Иеговы, изображается как своего рода анома-лия в эпоху разума. Эта, а также предшествующая ей статья из «Сторожевой Башни», бы-ла основана на речи, произнесенной Президентом Общества Сторожевой Башни на еже-годной встрече корпорации 1 октября 1980 года. (Встреча проводилась всего через не-сколько месяцев после крупного волнения, которое произошло в штаб-квартире весной того года. Тогда из организации исключили ряд служащих, включая Эдварда Данлэпа, видного члена писательской группы, отдавшего этому служению многие годы, а также являвшегося Секретарем Школы Общества Сторожевой Башни Галаад. В это же время была проведена встреча Руководящего совета, после которой я прекратил свое служение в этом Совете). Президент начал свою речь перед собравшимися членами корпорации следующими словами: «Нашему вниманию был представлен тот факт, что во вдохнов-ленном Священном Писании, в Библии, слово «организация» не содержится. И вы можете искать в любом переводе, в каком только захотите, в любом современном переводе, – и увидите, что слово «организация» там не встречается, или встречается крайне редко. В свете этого факта, каким правом обладаете вы и я утверждать, что у Бога есть организация? Это серьезный вопрос, его подбросили нам для обсуждения в последние месяцы, и он, несомненно, заслуживает прямого ответа, соответствующего обстоятельствам дела».

Действительно, прямой ответ, соответствующий обстоятельствам дела, был бы очень кстати. Тем не менее, истинная проблема в умах многих Свидетелей Иеговы состояла во-все не в том, о чем говорил Президент. Его вступительные слова – классический пример подмены понятий, создания фиктивной проблемы. Ни я, ни Эд Данлэп, ни кто-либо из других известных мне людей не были особо обеспокоены тем, встречается ли в Библии слово «организация». И это не особо волнует большую часть других Свидетелей или уже бывших Свидетелей. Их не беспокоит, можно ли использовать понятие «организация» для описания группы Божьих служителей на небе или на земле. Никто не оспаривает «право» других людей использовать это слово. Что людей в действительности беспокоит, так это притязания на всеобъемлющую власть, на немыслимое превосходство над дру-гими, требования беспрекословного принятия и подчинения. Беспокойство вызывает утверждение о том, что глава собрания Иисус Христос якобы стремился создать высо-коструктурированную организацию с несколькими ступенями иерархии, ведущей от со-ветов старейшин к районным и областным надзирателям, членам комитетов филиалов и вплоть до Руководящего совета и даже способствовал развитию такой организации. Со-мнение вызывает соответствие этих притязаний организации Писанию, – в особенности ее утверждение о том, что членство в такой организации, подчинение ей, является абсо-лютно необходимым требованием для того, чтобы иметь отношения с Богом и Христом.

Поэтому вопрос не в том, хорошее или плохое слово «организация», можно его использовать, или нет. Вопрос в том, соответствуют ли идея, подход, надзор и дух организации Свидетелей Иеговы учениям Иисуса Христа. Отражает ли организация Свидетелей ситуацию, сложившуюся в христианском собрании I века. Беспокойство вызывает также разительное сходство между этой структурой власти с ее чрезмерным упором на человеческое управление, и ситуацией, сложившейся в религиозной истории во II и III веках – времени, когда, согласно литературе Свидетелей Иеговы, начался отход от раннего христианства. Проигнорировать эту обеспокоенность – значит пренебречь «обстоятельствами дела», которые в речи Президента так и не были разъяснены или затронуты, ни прямо, ни косвенно. Создав впечатление, что фундаментальной проблемой является простое отсутствие в Библии слова «организация», ключевой вопрос был проигнорирован. Вместо него была создана удобная фиктивная проблема, решить которую гораздо проще, чем ответить на то, что действительно относится к делу.

Автор вышеупомянутой статьи из «Сторожевой Башни» пошел по тому же пути. Не бы-ло предоставлено никаких доказательств, что кто-то якобы «боится» употреблять фразу «Божья организация» – это просто преподносится как факт. Ничего не говорится о том, что люди могли проанализировать этот вопрос в свете Писания и прийти к смелому, – а не боязливому, – решению: руководствуясь своей совестью, они уже не могли попрежнему поддерживать то, что, по их мнению, являлось проявлением авторитарности, даже если принятие такого решения стоило им проблем. Фиктивные трудности решать гораздо проще, чем реальные, а искусственно созданные казусы опровергать намного легче. Но когда о людях говорят, что они не поспевают за этой высокоинтеллектуальной эпохой, то к ним, скорее всего, не стоит относиться так же серьезно, как к «мудрым», кто принимает в организации решения. Немногие посчитают достойным путь людей, которые названы «колеблющимися» и «боязливыми» в отношении не такого уж и важного вопроса.

В конце данного выпуска «Сторожевой Башни» за 1 мая 1981 года приводится статья «Вопросы читателей», в которой обсуждается та же самая тема (эта статья также была основана на речи, произнесенной Президентом на ежегодной встрече корпорации): «Так как слово «организация» не встречается в Библии, даже на языках оригинала, какое мы имеем право утверждать, что у Бога есть организация, или говорить о его организации? На современном еврейском языке понятие «организация» выражается существительным ир-гун. Оно образовано от еврейского глагола э-раг, который означает «выстраивать влинию», «следовать». Таким образом, организация – это устроение вещей. В еврейском языке есть еще один эквивалент слова «организация», а именно истадрут. Его основой является слово, которое можно найти в первоисточнике еврейских Писаний. Ключевые буквы в этом слове – «с», «д», «р». Эти три согласные составляют еврейский глагол садар, главное значение которого – «упорядочить», то есть приводить к порядку. Возвратная форма глагола садар является основой существительного истадрут, которое означает «организация». Хотя во вдохновленных еврейских писаниях это слово не встречается, в Иов 10:22 мы находим родственное ему еврейское существительное седер. Там это суще-ствительное используется во множественном числе и имеет форму с’дарим. В Иова 10:22 (СП) говорится: «В страну мрака, каков есть мрак тени смертной, где нет устройства [с`дарим], где темно, как самая тьма». В Переводе нового мира эти слова звучат так: «В землю мрака, подобного тьме, черных теней и беспорядка [ло с’дарим], где света не больше, чем во тьме». Выражения «беспорядок», «нет устройства» означают здесь неустроенность, дезорганизованное положение вещей. Иудеи по сей день используют слово седер. Седер является частью иудейской Мишны. В «Энциклопедии МакКлинтока и Стронга» в статье «Мишна» разъясняется следующее: «Мишна делится на шесть частей (Седарим, устройства), которые содержат 62 трактата и 514 глав, которые делятся на пронумерованные разделы». Таким образом, в оригинальной еврейской Библии слово, обозначающее «порядок» или «устройство», встречается. Подчеркивая важность порядка и устроенности в христианском собрании, апостол Павел писал христианам в Коринфе: «Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Только все должно быть благопристойно и чинно [в еврейском переводе: с’дарим н’хоним]» (1 Кор. 14:33,40, СП). Данный в I веке совет апостола с той же силой применимсегодня ко всем собраниям христианских Свидетелей Иеговы. Апостол Павел писал на общепринятом греческом языке своих дней; греческое слово, обозначающее «организа-ция» – ор-га-но-сис. Корень этого слова – эргон, слово, обозначающее «работу». В христи-анских греческих Писаниях это слово встречается много раз.

Рассматривая это в свете Писания, было бы непоследовательно приходить к заключе-нию, что у Бога нет организации, лишь на том основании, что оригинальные слова из древних языков со значением «организация» не встречаются во вдохновленных Писани-ях. Во всем Бог показывает, что у него есть способность организовывать. Что случилось бы, если бы он не организовал своих послушных созданий? Организация – это структура, группа разумных личностей, собранных вместе и упорядоченных таким образом, чтобы совместно работать в мире и гармонии для общей цели, определенной организатором. В согласии с этим, Бог часто называется «Иеговой воинств». Воинство – это организованная группа воинов. Так, в поддержку истины о том, что у Бога есть организация, мы читаем следующее увещание, адресованное его организации: «Благословите Господа, все Анге-лы Его, крепкие силою, исполняющие слово Его, повинуясь гласу слова Его; благословите Господа, все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его; благословите Господа, все дела Его, во всех местах владычества Его» (Пс. 102:20-22). Еще задолго до создания земли, у Иеговы уже была организация небесных духовных созданий. В разных ситуациях Бог пользуется образными выражениями для описания своей организации. Первый такой случай мы видим в Бытие 3:15, где Бог называет свою небесную духовную организацию «женой», противостоящей «змею» – так образно назван Сатана Дьявол (ср. с Быт. 3:14; Откр. 12:9). Этот бунтарь против Бога подражает Богу и создал организацию, противосто-ящую организации Бога, его символической “жене”».

Материал начинается с того, что некоторые люди якобы оспаривают само «право» го-ворить о «Божьей организации». Затем аналогичным образом в статье вновь искажается суть проблемы: «Рассматривая это в свете Писания, было бы непоследовательно прихо-дить к заключению, что у Бога нет организации, лишь на том основании, что оригиналь-ные слова из древних языков со значением «организация» не встречаются во вдохнов-ленных Писаниях». Естественно те, кто подвергает сомнению притязания организации, сразу же выставляются в неприглядном свете, ведь они рассуждают «непоследователь-но». Но тот же самый подход (к которому, согласно статье, прибегают несогласные с по-зицией Общества), представлен в «Сторожевой Башне» за 15 июля 1957 года. В статье, озаглавленной «Святой дух – третье лицо Троицы или Божья действенная сила?», содер-жатся такие слова (стр. 431): «Если святой дух равен Иегове Богу, как утверждается в Афа-насьевском символе веры, и если Троица является центральным учением христианской религии, как утверждается в «Католической энциклопедии», не должны ли мы ожидать, чтобы это было четко, ясно и недвусмысленно изложено в Библии? И разве не должны мы ожидать этого особенно в связи с утверждениями о том, что учение о Троице является «самым непостижимым разуму» «из всех открытых истин», и при этом спасение зависит от принятия этого учения? То, что в Слове Бога Троица не упоминается и не содержится объяснений и ясного учения о Троице, уже само по себе является сильным доказатель-ством в пользу того, что это учение ложно».

Приведенные аргументы апеллируют к разуму. Однако чтобы быть последовательным, можно перефразировать это высказывание из «Сторожевой Башни» следующим обра-зом: «Если нынешнюю высокоструктурированную организацию Свидетелей Иеговы об-разовал Иегова Бог, как утверждается Руководящим советом, и она является единствен-ным каналом Бога на земле, как утверждается в «Сторожевой Башне», не должны ли мы ожидать, что об этом четко, ясно и недвусмысленно будет изложено в Библии? И разве не должны мы ожидать этого особенно в связи с утверждениями о том, что отвергнуть руководство или учения организации – значит восстать против Бога, при этом спасение зависит от вхождения и дальнейшего послушания этой организации? То, что в Слове Бога такого рода организация не упоминается и не содержится объяснений и ясного учения о подобной организации, уже само по себе является сильным доказательством в пользу того, что это учение ложно».

Аргументация абсолютно одинаковая, она основана на одних и тех же принципах и предпосылках. Очевидно, она приемлема, если ею пользоваться по отношению к внешним источникам; внутри же организации ее применять нельзя.

Легко почувствовать себя подавленным от одного только количества слов во всех этих витиеватых рассуждениях. Обратите еще раз внимание на вышеприведенную статью «Вопросы читателей», где несколько абзацев занимают больше половины страницы. Этот материал, составляющий львиную долю ответа на заранее сформулированный вопрос, полон лингвистических подробностей, касающихся еврейских и греческих понятий. Эти сведения мало способствуют прояснению сути вопроса, но должны поразить читателя превосходной глубиной научных познаний.[5] Так как читателю может быть непросто понять важность этих аспектов, он вполне может заключить, что ему недостает знаний или образования.[6] В результате мы наблюдаем интеллектуальное устрашение.

В действительности содержание этих сложных абзацев можно просто и лаконично выразить следующим образом: Организация – это упорядоченное устройство. Хотя в еврей-ском языке есть слово «организация», в Библии оно не встречается. Тем не менее, в Писании можно найти еврейское слово, означающее «порядок» или «устроенность» (Иов 10:22). В христианском собрании должен быть порядок (1 Кор. 14:33,40). В греческом языке тоже есть слово «организация», однако и оно не встречается в Библии. Тем не ме-нее, в ней часто используется корень, от которого слово «организация» образовано.

Такой перефразированный текст не сильно впечатляет, но все же в нем в доступной форме разъясняется то же самое, что было сказано в замысловатых абзацах из «Сторожевой Башни». Никто не оспаривал, что в христианском собрании должен быть порядок. Автор этого материала уклонился от ключевого вопроса и не предоставил никаких доказательств в поддержку развития такой клерикальной структуры, которую сегодня можно обнаружить в организации Свидетелей Иеговы – в этом и состоит корень проблемы. Поэтому полезно переложить (может быть, даже на бумаге) какой-либо запутанный аргумент в виде нескольких простых утверждений, чтобы увидеть, действительно ли они подтверждают то, что пытается доказать говорящий. Хорошо спросить себя не только о том, что было доказано, но и о том, что осталось неподтвержденным. Например, в вышеприведенном материале не объясняется, почему ввиду отсутствия слова «организация» в Библии, в изданиях Свидетелей Иеговы последовательно, упорно и намеренно употребляется именно это слово, почему при описании международного сообщества Свидетелей не отдается предпочтение тем словам, которые в самой Библии используются, например «собрание», «дом [Бога]», «братство». Почему бы не делать акцент на эти слова, которые используются в подготовленном самими Свидетелями «Переводе нового мира», вместо того, чтобы постоянно подчеркивать слово «организация», которое в Библии отсутствует?[7] Разве это не выявляет суть проблемы? Она касается не использования конкретных слов, а того, насколько далеко может простираться власть организации. Библейские понятия теряются на фоне того колоссального внимания, которое привлекается к человеческой власти.

Иногда в самом начале изложения аргументов намеренно используется всего одно слово (или фраза), которое представляет собой субъективную оценку, вынесенную за читателя. В книге «Логика и современная риторика» отмечается: «Для того, чтобы направить в нужную сторону ход всей статьи или расположить сознание читателя к принятию вести автора» порой достаточно одного слова. «То, что использовано было лишь одно слово, только усложняет задачу по обнаружению обмана». Например, обсуждение из «Сторожевой Башни» за 15 февраля 1989 года, которое касалось сообщения из Деяния 15 о посещении Павлом и Варнавой Иерусалима для решения вопроса об обрезании и соблюдении закона, начинается следующим образом: «Апостолы и старшие мужчины в Иерусалиме (очевидно, считавшиеся Руководящим советом в раннем христианском собрании) внимательно исследовали богодухновенные Писания и рассмотрели то, какое руководство оказывал святой дух за предыдущие 13 лет».

Обратите внимание на слово «очевидно». Оно представляет собой пример ценностно-го суждения и служит одной цели: предрасположить сознание читателя в пользу приво-димого утверждения. Тот факт, что в единичном случае в Иерусалиме был собран совет, определенно не доказывает, что там на постоянной основе заседал «Руководящий со-вет», централизованный административный орган. Как было показано в третьей главе, основная причина, по которой Павел и Варнава отправились в Иерусалим, состояла в том, что проблема как раз в Иерусалиме и возникла (см. Деян. 15:1,2,23,24; ср. Деян. 21:15,20). В абзаце, который предшествует процитированному выше, упоминается иеру-салимский «центральный учебный совет». Опять-таки, ничто в Писании не указывает на то, что Иерусалим являлся местом, где якобы размещалось что-то напоминающее «цен-тральный учебный совет». Согласно имеющимся сведениям, все христианские Писания, за исключением Письма Иакова (и, возможно, Евангелия от Матфея) были написаны вне Иерусалима. Нет никаких, даже самых косвенных, свидетельств того, что Павел, Петр, Иоанн или кто-нибудь другой предоставлял свои писания для получения одобрения у ка-кого-то «центрального учебного совета». Ничто не свидетельствует и о том, что они хоть в какой-то мере находились под руководством подобного совета.

Первая статья на тему «организации» из ранее упомянутого журнала «Сторожевая Башня» за 15 мая 1981 года дает возможность проанализировать типичную ситуацию с подавлением неблагоприятных фактов. Суть этой статьи сводится к следующему: личные взаимоотношения с Богом не так важны, как преданность организации. Статья называет-ся «Какая организация: Бога или Сатаны?», заглавный стих взят из книги Иисуса Навина 24:15. Обратите внимание, как в статье искажается этот библейский стих в угоду продви-гаемому учению организации: «Вы должны выбрать для себя сегодня, кому вы будете служить» (Иисус Навин 24:15, СоП). Сегодня нужно выбирать между двумя крупнейшими существующими организациями. История показывает, что ситуация эта не нова, однако сегодня необходимость сделать правильный выбор актуальна как никогда. 2000 лет назад один исторический персонаж, чьи решения по этому вопросу оказали величайшее влияние на всю вселенную, также столкнулся с необходимостью сделать такой выбор. Два свидетеля этой ситуации, два искателя исторических фактов: Матфей Левий, бывший сборщик налогов, и Лука, врач, в своих повествованиях подтверждают истинность этого. Исторический персонаж, за которым смотрели глаза всей вселенной, – это Иисус Христос на Ближнем Востоке. Матфей Левий сообщает нам, что Сатана Дьявол «показал ему все царства мира и их славу и сказал ему: „Все это дам тебе, если падешь и поклонишься мне“». Иисус не подверг сомнению притязания сатаны на этот организованный мир, но без колебаний отверг его предложение (Матф. 4:8-10). Иисус отказался оставить органи-зацию, к которой он принадлежал, и стать частью организации Сатаны».

Стих из Библии привлекает внимание к вопросу о том, «кому служить», и из контекста видно, что во дни Иисуса Навина речь шла о преданности личности, Иегове Богу. Выбор был между Ним и ложными богами. Но в «Сторожевой Башне» с самого начала говорит-ся: «Сегодня нужно выбирать между двумя крупнейшими существующими организация-ми». Это своего рода интеллектуальное шулерство: словно в карточной игре, организация незаметно замещает собой конкретную личность и становится во главу угла. После этого, во втором абзаце, утверждается, что Иисус, якобы, должен был выбирать между двумя противоборствующими организациями, и таким образом проверялась его преданность. В поддержку этих слов приводится текст из Матфея 4:8-10. Но цитируется лишь часть сти-хов, при этом ответы, которые Иисус давал сатане, не приводятся. Это пример подавле-ния неблагоприятных доказательств, так как в своих ответах Иисус явно показал, что его волновала не преданность какой-либо организации, а конкретной личности, своему небесному Отцу. В «Переводе нового мира» его ответы звучат следующим образом: «Не только хлебом должен жить человек, но и каждым словом, выходящим из уст Иеговы. Также написано: „Не испытывай твоего Бога Иегову“» Написано: „Поклоняйся твоему Бо-гу Иегове и только ему совершай священное служение“». Что еще может быть более лич-ным? Несмотря на это, абзац из «Сторожевой Башни» завершается следующими слова-ми: «Иисус отказался оставить организацию, к которой он принадлежал, и стать частью организации Сатаны».

Бездоказательные утверждения из «Сторожевой Башни» о преданности организации затемняют и искажают смысл слов Иисуса Христа, который говорил о самых что ни на есть личных взаимоотношениях с Богом. В библейском повествовании нет ни малейшего намека на то, что Христос имел в виду какую-нибудь организацию, или что он рассматри-вал сложившуюся ситуацию как выбор между преданностью той или иной организации. Он стремился остаться беззаветно преданным одной Личности – Богу. Статья из «Сторо-жевой Башни» является примером того, как в отрывок из Писания вкладывается особый смысл, которого там нет. Вот тут уж читателю действительно приходится делать выбор: какому источнику доверять.

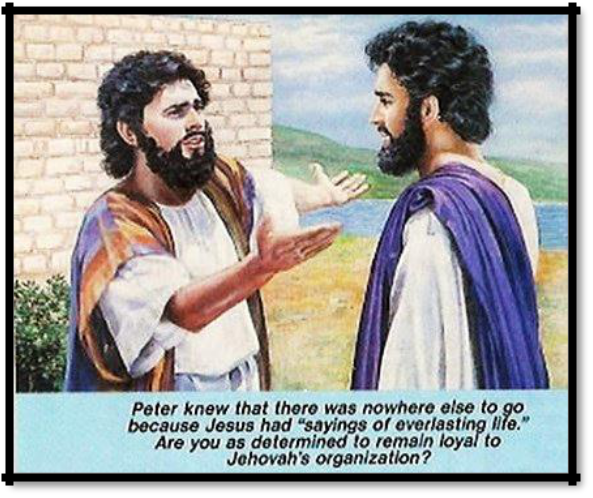

Поразительно, но крайне регулярное подчеркивание роли организации приводит к тому, что читая какие-либо отрывки из Библии, Свидетели почти автоматически изменя-ют их смысл, приводя в соответствие учениям организации. Например, когда Иисус сказал своим ученикам: «Может быть, вы тоже хотите уйти?», Петр ответил: «Господи, к ко-му нам идти? У тебя слова вечной жизни» (Иоанна 6:67,68). Свидетели постоянно цити-руют эти стихи, когда речь идёт о том, нужно ли «оставаться в организации», и затем до-бавляют: «Куда нам еще идти?» Но Петр не сказал «куда», он сказал «к кому». Он не го-ворил о своем доверии какой-то организации. Напротив, он сказал: «У тебя [Иисуса Хри-ста] слова вечной жизни». Но из-за проведенного внушения, в мышлении Свидетелей происходит автоматическое «переключение», и отдельная личность, Сын Бога, подменя-ется «организацией». То, что сама организация поощряет подобные искажения, видно из подписи к иллюстрации в «Сторожевой Башне» за 15 марта 1988 года (стр. 18), в которой преданность Христу приравнивается к преданности организации.

Полон ли и ты решимости оставаться преданным организации Иеговы?»

Давайте рассмотрим один из абзацев «Сторожевой Башни» за 1 мая 1981 года. Здесь можно найти пример некорректных дедуктивных рассуждений: «Невозможно отрицать, что у Сатаны есть могущественная видимая и невидимая организация. С целью обмана Сатана Дьявол подражает Богу, и то, что у Сатаны есть организация, в сущности, под-тверждает, что и у его главного противника, Иеговы Бога, также существует организация. Подражая Богу, Сатана внушил множеству людей ложную идею о том, что они принима-ют и усваивают нечто правильное (2 Кор. 11:13-15). В качестве примера этого, вспомните притчу Иисуса о пшенице и плевелах, или сорняках. Внешний вид ранних плевел так сильно напоминал пшеницу, что существовала опасность: на стадии начального роста вместо посеянных дьяволом плевел, жнецы могли бы вырвать молодые посевы пшеницы (Матф. 13:24-30,36-43). Иисус объяснил, что плевелы представляли собой «сыновей Зло-го», и что «враг, посеявший же их, – Дьявол».

Здесь использована необычная форма аргументации. Фактически заявляется, что дей-ствия сатаны являются для нас руководством в отношении понимания действий Бога. Действительно, в приведенном тексте Писания показано, что сатана представляет себя в виде «ангела света», так что в этом смысле можно сказать, что он подражает ангелам Бога. Но использовать подобное высказывание в качестве основания для вывода о том, что все действия сатаны непременно являются подражанием Богу, значит совершить поспешное, необоснованное обобщение, некорректное дедуктивное умозаключение. Сатана также является «отцом лжи», убийцей, яростным обманщиком. Кому он при этом подражает? Определенно, не Богу.

В действительности, Писание показывает, что сатана чаще всего использует методы далёкие от Божьих, прямо им противоположные. В Библии ярко представлено противоборство света и тьмы, истины и лжи, честности и обмана, любви и ненависти, самоотверженности и жадности, а также многих других противоположностей. Ввиду этого, как мы должны реагировать на утверждение о том, что наличие у сатаны «могущественной видимой и невидимой организации» оправдывает существование высокоорганизованной религиозной структуры власти? Разве должны такие аргументы руководить нами? Или они должны нас отталкивать? Это воистину крайне необычная форма аргументации – утверждать, что образ действия сатаны может научить нас о Боге.[8]

В том же самом ключе начинается статья из «Сторожевой Башни» за 1 декабря 1982 года, озаглавленная «Организация Иеговы движется вперед. Движешься ли ты вместе с ней?»: «Невозможно читать Христианские Греческие Писания без того, чтобы не опознать очевидного факта, что христиане были организованы для поклонения. Особенно они были организованы, чтобы проповедовать и распространять благую весть о Царстве Бога».

На читателей Христианских Греческих Писаний (или Нового Завета), несомненно, произведет впечатление тот факт, что ранние христиане испытывали желание поклоняться Богу и делиться благой вестью. Но иметь желание и быть «организованным» – не одно и то же. Сегодня Свидетели Иеговы еженедельно проводят несколько организованных встреч, у каждой из которых есть запланированная организацией программа; два раза в год организуются районные конгрессы, и один раз в год – областные. Эти конгрессы так-же проводятся по программе, анонсированной организацией. Организованно проводится проповедническое служение, «групповое свидетельство». Так же организованно прорабатывается территория, существует предписанный организацией «день служения с журналами», есть «служебный надзиратель», который обязан организовывать проповедь и следить за отчетами, которые в конце каждого месяца сдают Свидетели. Существует районный и областной надзиратели, действующие согласно еженедельному распорядку организации, основная ответственность которых – надзор за выполнением организованной деятельности собраний и ее развитие. Где во вдохновленном Писании можно найти что-то, хотя бы отдаленно напоминающее подобный систематизированный и, по сути, запро-граммированный подход к поклонению и проповедованию благой вести?

В действительности же, наиболее примечательным является то, что в библейском по-вествовании отражена очевидная спонтанность, непосредственность, личное стремление и отсутствие какой-либо жесткой формальной программы среди христиан I века. О том, как проходили их встречи, имеются лишь очень скудные свидетельства, а об особой ме-тодологии или систематичности в распространении благой вести не упоминается и вовсе.

Я помню, что нередко чувствовал себя озадаченным, когда на протяжении нескольких лет служил районным и областным надзирателем и должен был готовить «служебные речи», которые являлись неотъемлемой частью программы во время посещения собра-ний. Я хотел, чтобы мои речи основывались на Библии, но найти тексты Писания, хоть как-то отражающие тот тип «организованного служения», который штабквартира про-двигала в своей литературе, было крайне сложно. Для меня было непостижимо, как мог-ли апостолы Петр, Павел и Иоанн, ученики Иаков и Иуда в своих письмах собраниям ни разу не заострить внимания на обязанности ходить от двери к двери, как можно больше часов проводить в «полевом служении» и на других подобных вопросах, важность кото-рых регулярно подчеркивается в изданиях Общества Сторожевой Башни. Руководствуясь сложившимся у меня подходом, можно было бы заключить, что письма апостолов и уче-ников Христа оказались неполными, неполноценными.

Однако со временем, спустя несколько десятилетий, я осознал, что суть проблемы за-ключалась во внушенных мне взглядах, в подходе, который переиначивал библейское сообщение, искажал его, заставляя меня видеть в нем то, чего на самом деле не существовало. Делаются неправильные логические выводы: из всеобъемлющего принципа о необходимости для христиан делиться благой вестью делается некорректное умозаключение о том, что человек должен поддерживать практически любой и каждый аспект систематизированного подхода организации к поклонению и проповеди. Но подобное утверждение не имеет под собой здравого обоснования, в частности потому, что в самом Писании нет свидетельств в его поддержку. Образовавшийся систематизированный, хорошо просчитываемый подход к христианству больше напоминает работу крупного сетевого маркетинга, нежели жизнь христианского собрания I века с его простым и незамысловатым взглядом на поклонение и служение Богу.

Как мы уже заметили, проявившаяся со временем жесткая организационная позиция оказывает определенное влияние на мышление Свидетелей Иеговы. Преданность орга-низации трансформировалась в критерий, определяющий подлинность веры христиани-на, стала своего рода лакмусовой бумажкой, мерилом христианства. Многие Свидетели выражают сегодня обеспокоенность в связи с несоответствием Писанию такого отноше-ния к христианству и преобладающего духа, а вовсе не по причине отсутствия того или иного слова. В целом, весть Библии направлена против того, чтобы возлагать надежды на какого-либо отдельного человека, группу людей или земную организацию. Надеяться на людей – значит поставить под угрозу личные взаимоотношения с Богом, которые в Писа-нии действительно поощряются. Познавая историю отношений Бога с людьми, можно убедиться, что Бог регулярно имел личные взаимоотношения с каждым индивидуально – с Авелем, Енохом, Авраамом, Исааком, Иаковом, Иовом и многими другими.

Пожалуй, чаще всего Общество Сторожевой Башни использует ложную аналогию тогда, когда в поддержку концепции об организации в литературе приводятся примеры из Еврейских Писаний. Вспомним, что ложная аналогия называется ложной не по причине отсутствия сходства между двумя ситуациями, но из-за того, что схожесть явно недостаточна для того, чтобы подтвердить аналогию. В действительности во многих случаях, когда Общество говорит об аналогии, различия в ситуациях намного превосходят сходства.

Единственный пример «организации» в том смысле, в котором это слово используется в литературе Общества, можно найти в становлении израильского государства. Какое бы сравнение ни приводилось в связи с христианским собранием, ясно, что христианство ознаменовало собой заметный разрыв с прошлым, ведь через Христа обращение Бога с людьми вышло на новый, особый уровень, гораздо более величественный и превосход-ный. Тень уступила дорогу реальности (2 Кор. 3:7-10; Кол. 2:17; Евр. 9:7-11,23). Попытки установить отношения с Богом и Христом на основе сходства с израильской националь-ной структурой имеют под собой не больше оснований, чем сравнение жертвы Христа с жертвами животных в Израиле. Сходство имеется, но различий много, слишком много.

Вряд ли где можно найти более яркое доказательство того, что преданность Богу и до-верие к нему нельзя путать с привязанностью к организации, чем в истории израильского народа. Бог сам установил официальное священство, а позднее, по просьбе людей, по-ставил над ними царя, хотя и сообщил, что желание народа иметь над собой видимый признак правления отражало недостаток веры в Него, истинного Царя (1 Царств 8:4-7; Исаия 33:22). На протяжении почти полувека верные цари в Иудее были редкостью, а в более позднем северном царстве Израиля и вовсе отсутствовали. Из приблизительно 24 иудейских царей, правление лишь шести описывается в благоприятном свете, но и эти случаи запятнаны отклонениями от Божьей воли. Точно также и священство не оказало последовательно надежной поддержки людям: священники часто следовали за царями в пренебрежении Божьими установлениями, что вносило свой вклад в разложение чистого поклонения Богу. Неудивительно, что псалмопевец увещает: «Не полагайтесь на знатных, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в свою землю. В тот день исчезают его мысли. Счастлив тот, кому помощник Бог Иакова, чья надежда – на Иегову, его Бога» (Псалом 146:3-5, НМ).

История этих пяти столетий показывает, что несмотря на наличие организованной гос-ударственности и священства, Иегова продолжал обращаться к отдельным людям. Кроме того, эти люди в основном не испытывали благорасположения со стороны структуры, ко-торую можно было бы назвать «официальной организацией». Иегова продолжал обра-щаться к Давиду, даже когда глава «организации», царь Саул, сделал его изгоем. Давид стал жить вне «организации», за границей Израиля. Однажды он даже посчитал, что без-опаснее было бы жить среди язычников – филистимлян в Гефе, но Иегова все равно про-должал иметь с ним дело (1 Царств 21:10). За исключением произведений Давида и Со-ломона, остальное Писание в основном было написано людьми, которые либо не явля-лись частью официально установленной организационной структуры, либо находились у нее в немилости и были не согласны с ней. Эти пророки избирались самим Богом, они не получали своих назначений или указаний через какой-либо «канал»-организацию, не предоставляли свои речи или произведения на рассмотрение главам этой структуры для одобрения. Они открыто выражали несогласие с руководителями и вождями своей орга-низационной структуры, – как с царями, так и с первосвященниками. По этой причине пророков зачастую рассматривали в качестве смутьянов, нарушителей порядка в собра-нии Израиля. Они следовали совету из Псалма 36 и «надеялись на Иегову» в том смысле, что воздерживались от неправедных действий или насилия в отместку за несправедли-вое к ним отношение, оставляя Богу совершение суда над действующей национальной организацией и ее заблудшими руководителями. Но эта «надежда на Иегову» проявлялась именно в таком смысле – ибо пророки без колебания, открыто объявляли об отклонениях «организации» от Слова Бога. Они не чувствовали никакой обязанности «идти в ногу» с организационной структурой и ее руководителями по их ошибочному пути или принимать и поддерживать ложное толкование Божьего Слова. Их беззаветная преданность Иегове и его истине была сильнее преданности любой человеческой системе, даже той, которая изначально была установлена самим Богом, – израильскому народу.

Сегодня большинство Свидетелей Иеговы фактически гордятся тем, что поддерживают «организацию» во всех ее начинаниях, неважно, чему бы она ни учила и куда бы ни вела.

В Писании нельзя найти поддержки для подобной позиции. В народном израильском со-брании именно те, кто покорно следовал за первыми лицами организации (царями и священниками), впадали в ложное поклонение, а их «преданность» лидерам приводила к преследованию невиновных людей (ср. Евр. 11:36-40; Иакова 5:10,11). Они считали тех, кто предпочёл остаться верными своей совести и Богу, вредными, чуждыми элементами. Таким образом, преданность организации, по сути, делала их противниками Бога. Этот урок актуален и сегодня.

Хотя линия царей прервалась, официальная священническая структура Израиля суще-ствовала и во дни Иисуса, а священники по-прежнему выполняли роль помазанных Бо-жьих представителей. К ним присоединились иудейские старейшины, и как те, так и дру-гие входили в верховный суд народа. Какое влияние это оказало на жизнь Сына Бога, Христа Иисуса? Его жизнь и учение вызывали неодобрение и противодействие со стороны этой структуры власти и ее наиболее высокопоставленных членов, включая самого первосвященника. В действительности, орган, который несправедливо осудил Иисуса на смерть, и куда входили старшие священники и члены Синедриона, можно по справедливости назвать «руководящим советом» национальной организации того времени (Матфея 26:57,59). И как раз перед этим «руководящим советом» апостолы позднее заявили: «Мы должны подчиняться Богу как правителю, а не людям» (Деяния 5:27-29). Принятое ими решение и озвученный тогда принцип остаются актуальными и по сей день. Они находятся в прямом противоречии с принципом «идти в ногу с организацией» просто из-за того, что некая организация претендует на роль Божьего глашатая.

Итак, превратить преданность организации в критерий для оценки истинности чьихлибо христианских убеждений – значит грубо искажать Писание. Призывать людей верить в какуюлибо земную систему, настаивать на этом, определенно не имеет под собой библейского основания. Можно прочитать все Писание и увидеть, что оно призывает нас верить в Бога, в его Сына, в Слово Бога, донесенное вдохновленными Им людьми. Однако нигде мы не встречаем призывов верить в людей или в земную организацию, безого-ворочно следовать за такой организацией. Подобная вера является ошибочной и ведет к серьезным последствиям. На протяжении всей истории факты подтверждают такой вы-вод. Библейское повествование далеко от того, чтобы поощрять веру в несовершенных людей: напротив, оно полно предостережений об опасностях, кроющихся в такого рода доверии.

Два класса христиан

«Есть одно тело и один дух – как есть только одна надежда, к которой вы призваны, – один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми, и через всех, и во всех» (Эф. 4:4-6).

Иногда аргументация используется с необычной целью: лишить Свидетелей Иеговы возможности, которая должна быть у них по праву, а именно – углублять свои взаимоотношения с Богом. Это достигается благодаря учению о наличии двух классов христиан, один из которых находится в гораздо более привилегированных отношениях с Богом. В конечном итоге это учение призвано поддержать структуру власти в организации и внушить рядовым членам необходимость послушного подчинения. В чем суть этого учения и какие формы аргументации используются в его поддержку?

В Писании содержатся драгоценные обещания, данные всем, кто с раскаянием обра-щается к Богу и проявляет веру в искупительную жертву его Сына. Люди освобождаются от рабства греха и смерти, получают оправдание или объявляются праведными в глазах Бога, их грехи полностью прощаются благодаря искупительной силе жертвы Христа. Он становится их Посредником и позволяет им иметь союзные отношения со своим Отцом. Люди полностью примиряются с Богом, становятся частью его семьи, детьми Бога, что подразумевает глубоко личные взаимоотношения. Они получают вечную жизнь, и могут потерять ее только если потеряют веру, потому что Сын Бога сказал: «Истинно, истинно говорю вам: кто слышит моё слово и верит пославшему меня, тот имеет вечную жизнь и не подлежит суду, но перешёл из смерти в жизнь» (Иоанна 5:24).

Это воистину величественное обещание, открывающее путь к замечательным отноше-ниям с Богом и его Сыном. Однако, согласно современному учению Свидетелей Иеговы, оно относится примерно к 10 тысячам человек, живущих сегодня на земле – к так называемому «помазанному остатку» от 144 000 избранных. Миллионы других Свидетелей Иеговы это обещание не затрагивает.[9] Многие Свидетели Иеговы на самом деле не от-дают себе отчета в данном факте, не понимают, как далеко заходят учения организации в этой области. Многие чувствуют искреннее смятение, когда оказываются перед фактом: хотя они и услышали Божью благую весть, приняли ее, раскаялись и поверили в Божье искупление через жертву Его Сына, тем не менее, Иисус Христос не является их Посред-ником, а они не объявлены праведными. Этого не произойдет до окончания «тысячелет-него правления Христа», а потому в действительности их грехи не прощены, их прощение находится в состоянии неопределенности, они не являются сыновьями Бога, а лишь «бу дущими детьми», которые смогут стать детьми настоящими только после «тысячелетнего суда» и последующего за ним (по утверждениям Свидетелей) испытания. Кроме того, Свидетелям сообщают (конечно же, тактично), что христианские греческие Писания (или Новый Завет) предназначены для «помазанников» и относятся к остальным миллионам людей лишь «в более широком смысле», так как они не входят в число «помазанников», которые будут править с Христом на небе и имеют право вкушать от хлеба и вина на Ве-чере Господней. Но эти учения не всеми слепо принимаются на веру. Люди задают во-просы относительно библейского обоснования деления на классы «помазанных» и «дру-гих овец» (сообразно двум «уровням» взаимоотношений с Богом). Поэтому организаци-ей был подготовлен ряд статей, призванных укрепить веру в те аспекты учения, которые вызывают наибольшие сомнения. Полезно рассмотреть методы аргументации, использу-емые в этих статьях.

«Другие овцы»

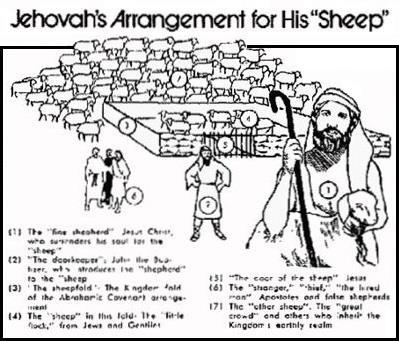

Частью учения является объяснение того, кем являются «другие овцы» – это выражение встречается в Иоанна 10:16. Там записаны следующие слова Иисуса: «У меня есть и другие овцы, не этого загона. Их я тоже должен привести. Они услышат мой голос, и будет одно стадо и один пастух». Учение Свидетелей Иеговы состоит в следующем: когда Иисус употребил это выражение («другие овцы»), он подразумевал тех, кто не входит в число 144 000 «помазанников», а говорил о классе с земным будущим.

Как-то я разговаривал с одним уважаемым членом Комитета филиала крупной европейской страны, и мы затронули этот текст. Без каких-либо моих высказываний и безо всякой предыстории в разговоре, мой собеседник тут же сказал: «Судя по всему, здесь имеются в виду язычники». На одном из заседаний Руководящего совета мы обсуждали эту тему, и я упомянул, что слышал от нескольких людей слова, подобные приведенным выше. После непродолжительного обсуждения было предложено сохранить традиционное учение. Высказывание Теда Ярача во время этого обсуждения является наглядным примером ложного круга в рассуждении. Он спросил: «Где же тогда в этой притче говорится о земном классе, если эти слова относятся не к нему?»[10] Перед самым голосованием член Совета Лео Гринлис сказал: «Может быть, всё-таки допустить возможность, что данный текст относится к язычникам?» Но такое допущение сделано не было.

Однако, очевидно: в этом наглядном примере описывается служение Иисуса иудеям, людям, находящимся в «овечьем загоне» Израиля, к которым он пришел, чтобы избрать тех, кто станет «его овцами», услышит его голос и откликнется на него. Поскольку ясно, что Иисус сначала призывал овец из числа иудеев, то логика подсказывает, что «другими овцами» должны стать люди из числа других народов, которые также услышали его голос через апостолов и учеников Христа? (Иоанна 10:1-16; ср. с Иоанна 1:11-13; Матфея 10:16; 15:24; 28:18-20; Деяния 1:8.)

В статье из «Сторожевой Башни» за 15 июля 1980 года (стр. 23) осуществлялась попытка развенчать сомнения о традиционном учении Общества на этот счет – учении, которого организация придерживается приблизительно с 1921 года. Обратите внимание, в каком свете представлен противоположный взгляд (о том, что обсуждаемый текст Писания относится к язычникам, которые затем присоединяются к христианам из иудеев и становятся с ними «одним стадом»): «Церкви христианского мира утверждают, что «загон», о котором говорит здесь Иисус, содержит в себе только христиан из иудеев, в то время как «другие овцы» – это те, кто становятся христианами из числа неиудеев или язычников. Таким образом, проявившие веру иудеи и язычники становятся «одним стадом» под руководством «одного пастуха» в одном духовном загоне. Но такое учение противоречит другим текстам из Библии, относящимся к этому вопросу».